Auch wenn der Ansatz des Design Thinkings schon seit mehreren Jahrzehnten genutzt und angewendet wird, so hat er bis heute Bestand und auch im Jahr 2020 wird in fast jedem innovativen Unternehmen der Welt Design Thinking in irgendeiner Form eingesetzt. Daher ist es wichtig zu verstehen, was Design Thinking ist, egal aus welcher Disziplin man kommt. Denn gerade das Zusammenführern der Denkweisen von verschiedenen Teams und Personen mit unterschiedlichen Hintergründen ist essenziell für einen erfolgreichen Design Thinking Prozess.

Definition von Design Thinking.

Nach David M. Kelley – Gründer von IDEO und Leiter der d.school an der Stanford University – lässt sich Design Thinking wie folgt definieren:

Design Thinking ist ein auf den Menschen ausgerichteter Innovationsansatz, der aus dem Werkzeugkasten des Designers schöpft, um die Bedürfnisse der Menschen, die Möglichkeiten von Technologie und die Anforderungen an den Geschäftserfolg zu integrieren.

David M. Kelley – Gründer von IDEO und Leiter der d.school an der Universität Stanford

Die fünf Phasen.

So unterschiedlich die Tools und die Projekte auch sind, jeder Design Thinking Prozess lässt sich in fünf Phasen unterteilen:

Phase 1: Verstehen und beobachten (empathize)

Das Team sammelt Informationen über die Zielgruppe. Je nach Bereich und Aufgabenstellung stellt das Team dabei u. a. Beobachtungen an, führt Interviews durch oder versetzt such empathisch mit Hilfe von z. B. Personas oder Empathy Maps in die Zielgruppe hinein.

Dabei versucht das Team, Antworten auf diese Fragen zu finden:

- Für wen ist das Produkt / der Service?

- Welches Problem hat diese Person?

- Was macht diese Person?

- Womit ist diese Person konfrontiert?

Phase 2: Sichtweisen definieren

Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun als Ausgangspunkt für eine Definition der Zielgruppe herangezogen. Dabei werden aus dem Schritt „Verstehen und beobachten“ die Antworten folgender Fragen abgeleitet:

- Welche Bedürfnisse hat der Nutzer?

- Vor welchen Problemen und Herausforderungen steht der Nutzer?

- Welche Erkenntnisse haben wir über den Nutzer gewonnen?

Phase 3: Ideen finden

Nun wird es kreativ! Mit Tools wie Brainstorming, Mindmaping oder anhand von Storyboards werden anhand der gewonnenen Erkenntnisse, Ideen und Lösungsansätze generiert:

- Welche Produkte und Services können wir anbieten, die die Bedürfnisse befriedigen?

- Wie können wir uns und/oder bestehende Produkte und Services anders positionieren.

Tipp: In dieser Phase ist alles erlaubt. Bauen Sie eine inspirierende Atmosphäre auf, indem z. B. „Ja, aber…“ durch „Ja, und …“ ersetzt wird. So gelingt es, dass Ideen schon früh sehr weit ausreifen. Ideen „schlechtreden“ und negative Kritik (auch non-verbal) sind hier nicht angebracht.

Phase 4: Prototyp entwickeln

Die Ideen werden geclustert, bewertet und gerankt. Für die vielversprechendsten Ideen werden Prototypen erstellt. Diese sollen in erster Linie dazu dienen, auf einem einfachen und abstrakten Level die Funktionen des Produktes oder des Services zu zeigen. Hier ist eine Fail-Fast-Mentalität gefragt, um effizient und schnell zum Endergebnisse zu kommen.

Phase 5: Testen

Die funktionsfähigen Prototypen werden nun von und mit den in Schritt 1 betrachteten Zielgruppen getestet. Die Test-Ergebnisse werden wieder als Basis herangezogen, um vorherige Erkenntnisse zu verfeinern und um den Prototypen weiterzuentwickeln und schlussendlich auszureifen.

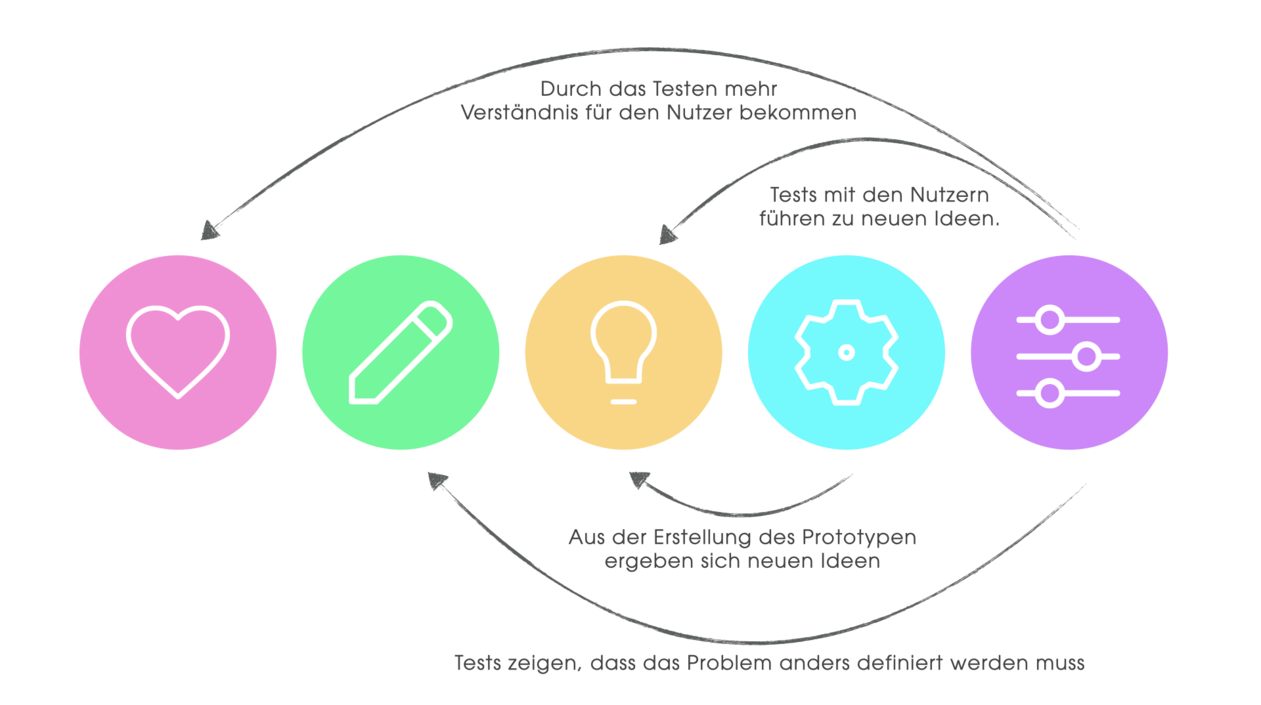

Fazit: Vom linearen Prozess zum iterativen Denken

Wichtigster Punkt bei allen Design Thinking Prozessen ist aber, dass der Prozess an sich nicht linear ist und nie wirklich endet. Jedes Learning aus jeder Phase beeinflusst die anderen Phasen und so entsteht ein iterativer Prozess, der das Projekt immer näher an die Perfektion bringt.

Nur einige Beispiele, wie die Phasen miteinander interagieren:

- Durch das Testen (Phase 5) mehr Verständnis (Phase 1) für den Nutzer bekommen.

- Tests (Phase 5) zeigen, dass das Problem anders definiert (Phase 2) werden muss.

- Aus der Erstellung des Prototypen (Phase 4) ergeben sich neuen Ideen (Phase 3).

- Tests mit den Nutzern (Phase 5) führen zu neuen Ideen (Phase 3).

Stefan Weder

Gemeinsam mit meinem Team strukturiere ich innovations- und kommunikationsrelevantes Wissen für B2B-Unternehmen und entwickle daraus zielgruppenfokussierte Geschäftsmodelle und Inszenierungen. Dabei betreten wir jeden Tag Neuland. Was wir dort entdecken und erfahren, teilen wir in unserem Blog – und sind neugierig was Sie uns erzählen.